© Crédit photo : Élise Saint-Clair

Aujourd’hui l’écologie est au centre de toutes les préoccupations. Comme le prédisaient déjà les scientifiques il y a plusieurs dizaines d’années : la concentration atmosphérique de CO2 a atteint, en novembre 2019, 410 ppm (contre 335 ppm au début des années 1980). La température moyenne mondiale s’est élevée de 1°C, par rapport à l’ère préindustrielle, provoquant des dérèglements dans l’écosystème. Ce qui pourrait mener, à la disparition de l’espèce animale, et par voie de conséquence, de l’espèce humaine.

Il existe de multiples solutions, dans tous les secteurs d’activité, pour opérer un changement. Aujourd’hui en France, le secteur funéraire n’autorise que l’inhumation et la crémation. Ces deux procédés sont coûteux en bois, et rejettent une quantité non négligeable de CO2 dans l’atmosphère. Des alternatives commencent à voir le jour, comme la création de cercueils en cartons, les urnes biodégradables, ou le procédé d’humusation. C’est un enterrement en pleine terre, dans un humus étudié pour dégrader le corps en 12 mois. Certaines startup souhaitent transformer les gens en arbre après leur mort ou encore les enterrer dans un cercueil en champignon, qui accélère la décomposition.

Il y a aussi l’aquamation. Utilisée à l’origine pour décomposer les déchets animaux provenant des abattoirs, ou pour les animaux de compagnies dans certains pays. C’est un processus de décomposition du corps par l’eau qui possède de nombreux avantages.

Comment fonctionne l’aquamation ?

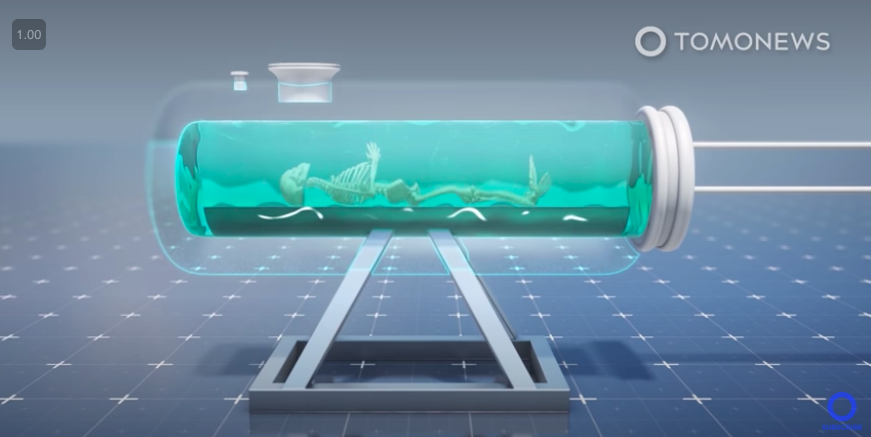

L’aquamation, aussi appelée crémation par l’eau ou encore hydrolyse alcaline, est une pratique qui permet de dissoudre les tissus du corps dans de l’eau.

Voici comment fonctionne le processus d’aquamation :

- Préparation : On place le corps du défunt dans une chambre de résomation spéciale, généralement en acier inoxydable.

- Alcalinisation : On ajoute une solution d’eau et de potasse à la chambre de résomation. Cette solution alcaline, chauffée à une température élevée et maintenue sous pression, provoque la décomposition accélérée du corps.

- Résomation : Le processus de résomation prend généralement quelques heures. Sous l’effet de la chaleur, de la pression et de l’alcalinité, les tissus mous se décomposent complètement, laissant uniquement les os intacts.

- Récupération des restes : Après la résomation, on récupère les restes de la chambre de résomation. Les os, qui sont stérilisés et réduits en poudre, sont remis à la famille du défunt comme dans le cas de la crémation traditionnelle.

Que fait-on de l’eau après l’opération de dissolution ?

Après l’aquamation, l’eau retourne à l’écosystème par le circuit classique, en passant par une usine de traitement des eaux. Le procédé produit une solution complètement stérile composée d’acides aminés, de sucres, de nutriments, de sels et de savon, dissous dans de l’eau. Ce sont les mêmes composants que l’on retrouve dans la décomposition naturelle. Il n’y a donc aucun risque de contamination des eaux.

L’aquamation, une solution écologique

La crémation réclame plusieurs litres de carburant et dégage des particules polluantes, rejetées dans l’atmosphère : 160 kg de CO2. De ce fait, les crématoriums français ont été contraints de s’équiper de filtres à particules, réduisant les émanations. Aussi, certains cimetières réutilisent même les fumées pour chauffer des bâtiments à proximité, c’est le cas du crématorium du Père Lachaise. Malgré ces avancées sur le plan écologique, le bilan carbone du secteur funéraire reste conséquent.

Toutefois, selon le New York Times, l’empreinte carbone de la liquéfaction représente environ un dixième de celle causée par la crémation. L’aquamation utilise moins d’énergie qu’un crématorium, ne dégage aucune fumée et ne nécessite pas la fabrication d’un cercueil. C’est une vraie révolution écologique.

L’aquamation, où crémation par l’eau est-elle autorisée en France ?

En France l’aquamation n’est pas encore autorisée, seule l’enterrement et la crémation le sont. Pour l’instant, l’aquamation funéraire est légalisée dans sept États des États-Unis. Elle l’est aussi en Australie, à Québec, au Canada, et plus récemment, en Grande Bretagne. Début 2022, elle a été utilisée et mise en lumière lors des obsèques de Desmond Tutu, prix Nobel de la paix en Afrique du Sud.

Menu

Menu